Ordonnance

Impériale du 4 Avril 1899 : Les travaux de fortifications, suite à

l'adoption d'un nouveau plan offensif à l'Ouest, ou plan Schliffen

(du nom du Chef d'Etat major de l'Armée allemande) sont accélérés

à un rythme nouveau. Ce plan prévoit que le front allemand de

la Suisse à Metz ne bouge pas mais que l'aile droite de l'armée

allemande doit être mobile, longer la Mer du Nord, se rabattre devant

Paris et faire tenaille en revenant vers le pivot central que représente

la ville de Metz.

C'est ce plan que suivront les allemands en 1914.

Autour de

la ville de Metz, va donc s'établir une grande ceinture défensive

extérieure dont les ouvrages se situent à 8 ou 10 km du centre

et parfois à 4 ou 5 km de la nouvelle frontière française

définie après la guerre de 1870. ce sera la deuxième

ceinture fortifiée de Metz.

Le périmètre total atteint le 70 km et les

allemands en profitent aussi pour détruire les anciennes fortifications

urbaines jugée désormais inutiles et dépassées.

Cette ceinture est continuellement améliorée

par des ouvrages nouveaux, des batteries, des réseaux de barbelés,

etc...

L'originalité est la création d'un nouveau

genre de fortification la "FESTE" à traduire par "Groupe

Fortifié".

Ce sont des éléments dispersés sur une surface importante et espacés de 100 à 200 m les uns des autres. Il s'agit d'un fort "éclaté" dont le plan général n'est pas apparent. Pour exemples : le Feste Kronprinz (Groupe Fortifié Driant) représente une surface totale de 223 hectares dont 142 pour le fort lui même ; Le Feste Kaiserin (G.F. Jeanne d'Arc) : 131 ha et le Feste Von Der Goltz ( G.F. La Marne) 205 ha.

Les

ouvrages sont reliés entre eux par des galeries souterraines (plus

de 11 m sous terre pour cetaines) afin de faciliter les déplacements

des renforts éventuels ainsi que la transmissions d'ordres du commandement.

De même, la forme du terrain reste naturelle : seuls

les toits affleurent à la surface du sol. Il n'y a pas de construction

faisant relief (sauf pour le Feste Haeseler-G.F. Verdun).

Les Festen sont organisées pour l'infanterie mais aussi et surtout pour l'artillerie lourde à actions lointaines avec la généralisation de batteries cuirassées : coupoles pour obusiers de 150 mm, coupoles pour canons courts (20 fois le calibre) ou longs (35 fois le calibre) de 100 mm ( voir chapitre les tourelles)

La garnison :

Elle

est logée dans des casernes appelées "de guerre" à

plusieurs niveaux. Les hommes dorment dans des hamacs dans des chambrées

chauffées et sèches grâce au chauffage central et chaque

caserne dispose dans les sous sols inférieurs de cuisines, d'une boulangerie,

d'une infirmerie (voire d'un hôpital), de sanitaires, de magasins à

vivres et à munitions, d'une salle des machines (groupes électrogènes

diesel pour l'électricité), de réservoirs d'eau, etc...

Ces casernes ont la toiture équipée de coupoles

de tir et le côté avant, côté probable des tirs

ennemis est enterré. L'arrière est ouvert sur une facade de

gorgeavec les ouvertures de prises d'air, les fenêtres, etc. Ces ouvertures

seront par la suite soit murées soit protégées par des

volets blindés. Des sorties en nombres, certaines camoufflées

(donc secrètes) sont réparties sur les différents niveaux

et permettent à la garnison de se mouvoir rapidement vers les points

menacés.

La garnison

jouit d'un confort remarquable et la visite de certains Fort comme celui de

Guentrange ou celui de Verny permet de comprendre la différence des

conditions de vie entre la troupe française et la troupe allemande

:

L'installation

sanitaire par exemple : l'eau était pompée à l'extérieur,

amenée par des canalisations souterraines et stockée

dans des citernes permettant

plusieurs mois d'utilisation. Cette eau était ensuite redistribuée

sous pression dans les différents ouvrages du Festen.

De même, l'électricité produite sur

place permettait l'éclairage de l'ensemble. Ce sont des dynamos en

série (parfois plus de 10) entrainées par des moteurs diesels

( 20à 40 cv) et parfois rassemblées dans une même batiment

qui fournissaient l'énergie nécessaire au fonctionnement des

différents moteurs.

La ventilation etait perfectionnée et les systèmes

soit manuels soit motorisés electriquement permettait un air frais

même sous conditions de guerre.

Les liaisons de communication entre les batiments eux même

et vers l'extérieur pour le commandement étaient soit assurées

par des réseaux téléphoniques ou télégraphiques

comportants les innovations les plus récentes.

La défense :

Ce sont, pour la défense propre des

Festen, des réseaux denses de barbelés et des grilles défensives

qui entourent des tranchées bétonnées. Le tout entourant

l'ensemble comme une ceinture. Les fossés ne possèdent qu'une

contrescarpe (mur extérieur d'un fossé, du côté

de la campagne), surmontée d'une grille. L'escarpe (mur intérieur

du fossé, du côté du fort) est un ensemble de talus

en terre au pied duquel se touve une nouvelle grille. L'intérieur du

fossé est garni de barbelés et se trouve dans la ligne de tir

d'armes automatiques ou non et placées dans des coffres de contrescarpe

(casemate de défense du fossé placée dans les angles

de la contrescarpe sous les terres du glacis de manière à échapper

aux vues et aux tirs ennemis ).

Un peu partout, des abris bétonnés, eux aussi,

pour la troupe forment ce que l'on appelle des piquets (détachement

chargé de monter la garde dans un poste avancé et se tenant

prêt à marcher au premier ordre).; des postes de guetteurs

dans des guérites blindées ou non, des observatoires sous coupelles

équipées de jumelles d'artillerie (ou de tranchées) ainsi

que des emplacements pour mitrailleuses complètent l'ensemble défensif

propre du groupe fortifié.

Les postes observatoires :

Les

postes d'observatoires sont également d'un genre nouveau : Ils sont

cuirassés et certains possèdent un dispositif tournant. Epais

de 16 à 18 cm, avec une garniture intérieure d'acier, ils possèdent

3 ouvertures en créneau dont deux sont réservées à

positionner un télémètre d'artillerie. Ces postes sont

du modèle 1887 dit "poste de commandement cuirassé"

(Kommandeurs Panzerbeobachtungsstand) ou alors implantés sur les toits

avec les batteries sous coupole dont ils sont chargés de diriger et

de rectifier les tirs (Panzerbeobachtungsstand).

Ces postes sont en acier dur (acier au nickel), relativement

spacieux et surtout équipés des derniers perfectionnements en

optique. Le plancher est réglable en hauteur et l'accès se fait

par le dessous à l'aide d'une échelle fixée au mur.

Il existe aussi des postes d'observatoires spécifiques

à l'infanterie : des cloches de guets placés sur les positions

destinées à l'infanterie et sur les abris de piquet.

Les tourelles des canons et obusiers :

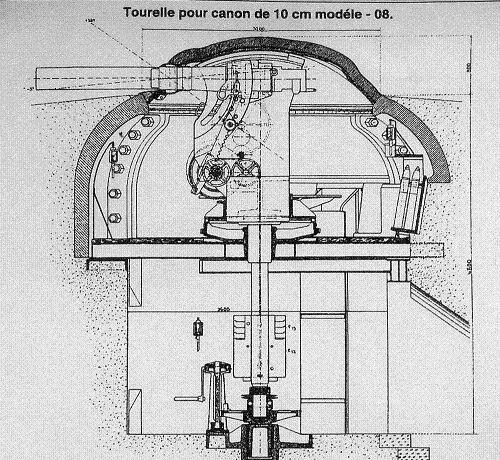

La

tourelle du canon de 100 mm :

C'est une tourelle tournante. Son mécanisme est identique

à celui de l'obusier de 105 (ou de 150 mm selon les forts). Elle fait

partie d'un groupe de 2 à 6 pièces organisées en batterie.

Elle est en acier au nickel et pour un diamètre de 3,20 m il faut compter

un poids de 95 tonnes.

La coupole seule avait une épaisseur de 150 mm avec un doublage en

tôle de 40 mm pour un poids de 14,8 tonnes.

Elle disposait soit d'un canon modèle renforcé

car il dépassait de la coupole et du fait n'était pas à

l'abri des éclats, de 3,5 m de long ou d'un modèle plus court

de 2 m.

La portée est de 10 800m pour l'un et de 9 000 m

pour l'autre. Cette distance était bien sur variable en fonction du

type de projectile utilisé. Le canon court était

spécialisé dans le tir sur personnel en mouvement et disposait

d'obus à balles (Schrapnell) et en dotation disposait de plus de 3000

obus par tourelle.

La cadence de tir prévue était de 9 coups

à la minute.

Un projectile pesait entre 16 et 18,5 kg selon le modèle.

Une tourelle était servie par 3 effectifs se relayant.

Chacun d'eux comportait 1 officier artilleur, 9 sous-officiers et 43 artilleurs.

Les canons des différents forts pouvaient tirer sur

les forts avoisinants en cas de conquète par l'ennemi et formaient

un ensemble défensif cohérent (voir rôles de chacun des

forts).

La

tourelle pour obusier de 150 mm canon court :

Fabriquée selon 3 modèles par l'armurier Krupp.

Les modèles 93 et 95, d'un poids de 63 tonnes sont équipés

d'un canon (tube = 1130 kg). Le modèle appelé "leicht"

(léger) pesait 43 tonnes.

La coupole seule avait une épaisseur de 150 mm et

un doublage en tôle de 40 mm pour un poids de 6,7 tonnes.

Ces tourelles vont toujours par paires avec un minimum

de 2 pièces.

La coupole mesure 2,40 m de diamètre et le canon

ne dépassait pas. Un mécanisme de pointage la soulevait légèrement

et la rotation puis le tir étaient alors possibles. Le canon ne disposait

pas de dispositif de frein et c'est toute la tourelle qui encaissait le recul

du tir.

La portée maximale était de 7200 m et le tube s'inclinait

de 5° à 42°.

La cadence de tir normale est de 2 coups par minutes mais

pouvait être doublée en cas de nécessité.

La dotation était de 2000 coups par obusier.

L'effectif était de 3 équipes en relai et

comportait 1 officier, 9 sous-officiers et 35 artilleurs.

Il s'agissait de tirs courbes destinés à une bataille d'artillerie

ou de tir sur les voies de communication avec une prédilection pour

les ravins de la région. Ravins déja rendus célèbres

par la guerre de 1870.

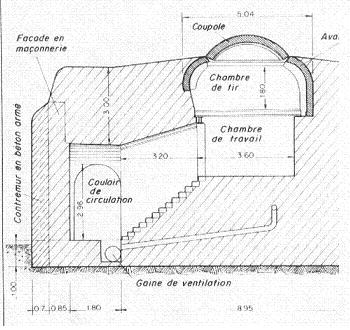

A Gauche : plan

en coupe de la tourelle Modèle 08

Ci dessus : en vue de dessus

En dessous à gauche : l'ensemble de la batterie en coupe

Rôles des Festen

de la 1ère série achevée en 1905 :

Du Nord au Sud de Metz :

Festen

Lothringen (G.F. Lorraine) : 6 obusiers de 150 mm et 6 canons

longs de 100 mm.

4 compagnies d'Infanterie y sont affectées

pour sa défense, en plus des artilleurs.

Situé sur les hauteurs de Saulny, il

défend le front Nord-ouest de la 1ère ceinture des forts. Il

tient sous ses feux la voie ferrée Verdun-Metz par Amanvillers

ainsi que la route de Briey-Metz.

Festen

Kaiserin (G.F. Jeanne d'Arc) : 6 obusiers de 150 mm et 6 canons

longs de 100 mm.

4 compagnies d'Infanterie

Il maîtrise la route Verdun-Metz. Pour

information, il est construit à l'endroit exact de la bataille de Gravelotte

le 18 Aout 1870

Festen

Kronprinz (G.F. Driant) : 6 obusiers de 150 mm, 3 canons courts

de 100 mm et 5 canons longs de 100 mm.

4 compagnies d'Infanterie

La vallée Sud de la Moselle ainsi

que le ravin de la Mance (affluent de la Moselle) sont en ligne de mire ainsi

que la voie ferrée de Nancy-Metz.

Festen

Haeseler (G.F. Verdun) : 4 obusiers de 150 mm, 6 canons courts

de 100 mm.

2 compagnies d'Infanterie

Situé sur la rive droite de la Moselle

au Sud de Metz (entre les villages d'Augny et de Corny). Il est construit

au sommet de deux collines : le fort Sommy pour

l'une et le Fort St Blaise pour l'autre.

Pour information : C'est le Kaiser (empereur)

Guillaume II lui même, qui a posé la 1ère pierre du St

Blaise le 9 Mai 1899.

Il est complémentaire de Kronprinz avec

les même ojectifs : vallée Sud Moselle et voie ferrée

Nancy-Metz

Mais aussi...pour compléter le dispositif.

En

plus des constructions fixes, dès 1e début de l'annexion de

la Lorraine, les allemands ont aménagé aux endroits jugés

stratégiques des emplacements pour pièces d'artillerie mobiles.

Ces canons étaient montés sur affut blindé.

Il avait un calibre de 150 mm et pouvaient se déplacer soit sur route

soit sur chemin de fer. D'une portée de 15000 m,

ils tiraient des obus explosifs ou à balles.

4 batteries de 2 canons chacune étaient stationnées à

Metz et formaient "l'artillerie semi-mobile de puissance" de la

place.

Pour leur éventuelle installation, il avait été

crée une douzaine d'emplacements possibles dans la 2ème ceinture

défensive . ces canons se déplacaient à la demande en

fonction de besoins éventuels.

Ces canons quittent la ville en 1914 pour rejoindre le front.

A signaler aussi : les dépots de munitions sont installés à l'abri, souvent dans les bois, à proximités des Festen. Toute une infrastructure de routes et même de voies ferrées est crée afin de desservir sans problème les différents ouvrages. Toutes ces constructions militaires étaient en communication les unes avec les autres grâce à un réseau téléphonique sans précédent. Le central général de communication se trouvait dans une casemate en pleine ville à proximité de ce qu'est aujourd'hui l'Hôpital Belle Ile.

Après 1905 :

Les

allemands se réveillent à nouveau et commence alors sur tout

le périmètre de défense de Metz une série de constructions

nouvelles : les intervalles existants entre les 3 Festen sont réorganisés

et la ceinture s'étend rive droite. Des nouveautés apparaissent

par rapport aux Festen de 1899.

Rive gauche :

Festen Lothringen (G.F. Lorraine) : Le fort est

totalement inéfficace vers l'Ouest direction Vallée de Montvaux

et Amanvillers et vers le Nord dans le sens de la vallée de Bronvaux.

Dès 1904 2 positions avancées sont construites :

- Les ouvrages de Wolfsberg (Kellermann

pour les français) au Sud d'une capacité de 2 bataillons répartis

sur deux casernes bétonnées équipées d'observatoires

ainsi que des poudrières

en arrière de ces casernes.

- Les ouvrages de Vémont (Richepance)

qui est un simple parapet pour l'infanterie.

Festen Leipzig (G.F. François de Guise) : est construit entre Kaiserin et Lothringen. Il permet une action direction Amanvillers et surtout de réduire la distance entre les deux ouvrages. Il s'agit d'un modèle simplifié de Festen et il reçoit les 2 canons de 100 mm démontés pour remplacement de la Batterie Moselle de Driant

Le front Sud-Ouest entre Kronprinz et Kaiserin est également

enrichi. Dans le bois de Vaux un ensemble de 7 ouvrages bétonnés

(que les américains en 1944 baptiseront les 7 nains) sortent de terre.

Il s'agit de :

-

Marival (le plus important) : ouvrage en partie intégré

aux rochers naturels et armé de 2 canons de 77 mm, de coffre à

2 niveaux de créneaux pour mitrailleuses et d'une casemate avec 2 autres

mitailleuses dont le tir pointe vers Kronprinz

-

Vaux Sud ; Vaux Nord ; Bois la Dame ; Jussy Sud ; Jussy Nord et Saint Hubert.

Rive

droite : En plus de Festen Haeseler, les allemands construisent des

ouvrages similaires à ceux de la rive gauche : ligne de batteries avancées

et ligne de Festen (le tout créant un doublon). Normalement les lignes

de crête de la vallée de la Nied seraient l'idéal, mais

le manque de troupes d'infanterie pour occuper ces fortifications fait que

seul 4 batteries avancées constituent la défense de la Nied

et que la ligne des Festen est avancée à 6/10 km de la ville

de Metz

Festen Von der Goltz (G.F. La Marne) au Nord construit de 1907 à

1916 (arrêt des travaux, ouvrages non terminés)

Festen Luitpold (G.F. L'yser) commencé en 1907

Festen

Wagner (G.F. l'Aisne) au sud commencé en 1904

Le groupe fortifié Malroy ne sera pas construit.

Il devait "fermer" la ceinture. Manque de moyens financiers ? Manque

de temps ? La guerre de 1914 est déclarée et rien ne sort de

terre.

Les nouveautés

:

Les constructions sont alignés le long des crêtes

et forment un front continu. Le béton armé est utilisé

en abondance et remplace les facades en maçonneries en pierre de taille

qui commencent d'ailleurs à manquer.

Des casemates de flanquement (voir ci-dessous) armées

de 2 canons de 77 mm sont construites.

A côté de la casemate principale on installe

un projecteur et un observatoire blindé d'artillerie.

Des galeries dites de contremines sont placées en

avant des ouvrages (les coffres)

Les centrales électriques deviennent des bâtiment

indépendants enterrés

Un P.C. observatoire est construit sur le G.F. Marne. C'est

ce genre de construction qui équipera les forts de la future Ligne

Maginot.

Les

coffres de contrescarpe:

Pour compléter les réseaux

de barbelés et les fossés, il a été construit

des coffres de contrescarpe (casemates de défense du fossé souvent

placées dans les angles et enterrées afin d'échapper

aux tirs ennemis).

Les plus simples sont au Fort Driant, les plus complexes

et les plus élaborés sont à Guentrange. Ils sont surmontés

d'une cloche blindée et équipés d'un projecteur téléscopique.

Ils sont armés de canons de 53 mm

à tir rapide tirant des obus à grenailles ou à balles

ou alors le canon est remplacé par une mitrailleuse (Maxim). De plus,

ils disposent de créneaux pour le tir d'armes individuelles d'infanterie.

Ils sont reliés par galeries souterrainesavec

les autres ouvrages et possédent des issus de secours camouflées.

Le créneaux sont eux même protégés

par des fossés (fossés diamant) Leur rôle était

d'empêcher les ennemis de s'approcher des embrasures des armes et de

recueillir les débris du bloc en cas d'attaque afin que ceux-ci ne

bloquent pas les embrasures de tir. Son nom est issu de sa forme pointue comme

celle du diamant. En prime, le fossé était surmonté vers

l'avant de grilles quasi horizontales pour la défense proche.

Les

casemates de flanquement :

Si le rôle de la casemate

principale est de faire face à l'ennemi, celui de la casemate de flanquement

est de tirer sur les flancs de celui-ci. Il existaitent donc deux types de

flanquement : celui de droite et celui de gauche. Elles étaient armées

soit de canons de 77 mm soit de mitrailleuses.

Vue de la facade principale et de la cour du 2ème Fort voisin de Driant : le Fort de Plappeville

A noter que ce Fort fait partie de la 1ère ceinture de défense de Metz

Photo

de 1918

Source ADFM